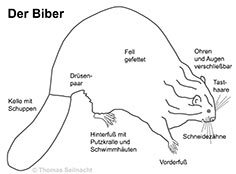

Die größten Exemplare des Europäischen Bibers werden mehr als einen Meter lang und bis zu 18 Kilogramm schwer, in Ausnahmefällen erreichen sie sogar mehr als 30 Kilogramm. Das größte Nagetier Europas kann somit schwerer werden als ein Reh. Ein Biber wird in der Wildnis bis zu 12 Jahre alt, in Gefangenschaft sogar bis zu 20 Jahre. Ein markantes Merkmal des Bibers sind seine großen Schneidezähne, mit denen das Nagetier auch harte Hölzer durchnagen kann. Auffällig ist auch der flache, beschuppte und fischähnliche Schwanz, der auch Kelle genannt wird. Er dient als Ruderschwanz zum Schwimmen. Die Hinterfüße sind so groß wie eine menschliche Hand. Sie sind mit einer Schwimmhaut bespannt. Die zweite Kralle am Hinterfuß ist gespalten, sie dient als Putzkralle .Damit kann der Biber sein Fell gut durchbürsten. Der Vorderfuß ist zu einer Greifhand ausgebildet. Beim Schwimmen und Tauchen werden die Augen durch eine dünne, transparente Haut geschützt. Diese Nickhaut kann bei Bedarf eingesetzt werden. Nicht nur die Augen sind verschließbar, sondern auch die Ohren. Die Tasthaare dienen hauptsächlich zur Orientierung unter Wasser.

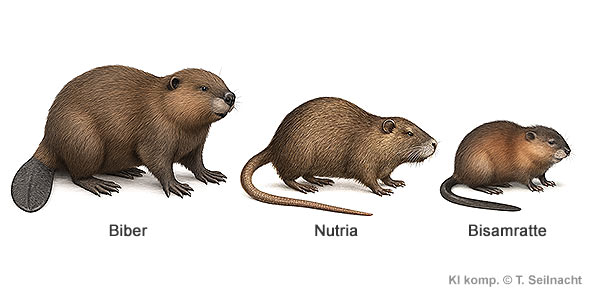

Im Afterbereich besitzt der Biber ein Drüsenpaar, das ein moschusartiges Öl absondert. Es dient zur Reviermarkierung. Der Biber fettet sich damit ein, so dass sein Fell wasserabweisend wird. Früher wurde das Öl in der Volksmedizin als Bibergeil eingesetzt. Es diente als Medizin gegen Krämpfe, Anfälle und Nervosität. Die Felldichte erreicht beim Biber bis zu 20000 Haare pro Quadratzentimeter, im Vergleich dazu sind es beim Menschen nur 600 Haare pro Quadratzentimeter. Das Fell besteht aus langen Grannenhaaren und einer extrem dichten Unterwolle. Die Nutria ist kleiner als ein Biber, sie hat einen langen, runden Schwanz, während die noch kleinere Bisamratte einen kürzeren, abgeflachten Schwanz hat.

Lebensweise

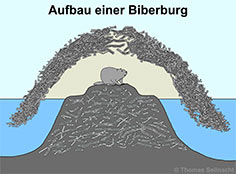

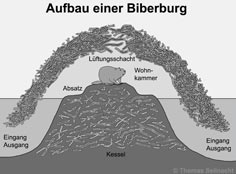

Beim Nagen stützt sich der Biber auf seinen Schwanz ab. In einer Nacht fällt er ohne weiteres einen Baum mit 30 bis 40 Zentimeter Durchmesser. Beim Nagen schneidet er keilförmig zwei bis drei Zentimeter breite und bis zu 15 Zentimeter lange Späne ab. Dadurch entsteht am angenagten Baum die typische Sanduhrform. Ein weiterer Grund für das Fällen von Bäumen ist neben der Nahrungsversorgung auch die Beschaffung von Baumaterial für die Wohnburg. Unter bestimmten Umständen bauen die Biber ihre Wohnburg in einer lehmigen Uferwand, in die sie Röhren graben. Der Eingang zu ihrer Wohnung befindet sich stets unter Wasser. Gibt es keine erhöhten Ufer, bauen sie eine große Burg mit mehreren Metern Durchmesser. Die Burg besteht aus Knüppeln, Reisig, Erde und Steinen.

Die Wohnkammer in der Biberburg befindet sich knapp über der Wasseroberfläche. Dort befindet sich der Fress- und Schlafplatz der Biberfamilie. Direkt über der Wohnkammer ist ein Lüftungsschacht aus locker gebauten Zweigen angelegt. Auf dem Absatz trocknen die Biber ihr Fell, so dass der Schlafplatz nicht nass wird. Ist der Wasserstand zu niedrig, bauen die Biber einen Damm, mit Hilfe dessen sie auch bei Hochwasser den Wasserstand regulieren können. Eine Biberburg kann auch mehrere Ein- und Ausgänge enthalten. Im Winter legen die Biber ein Nahrungsdepot an: Sie verankern dazu Äste in den Gewässergrund. Gefriert das Gewässer im Winter zu, dann bleibt dieser Nahrungsvorrat unter dem Eis im nicht zugefrorenen Wasser zugänglich. Im Herbst dichten die Biber ihre Burg außen mit Schlamm ab, den sie mit Hilfe ihrer Vorderpfoten vom Gewässergrund holen und an der Burg festdrücken. Dadurch bleibt es im Winter in der Burg warm und trocken.

Die Biber leben für viele Jahre in festen Familiengruppen zusammen. Eine Biberfamilie besteht in der Regel aus fünf bis acht Tieren. Dazu gehören die beiden Eltern und jeweils zwei oder drei Junge aus zwei Jahrgängen. Im Alter von zweieinhalb Jahren wandern die jungen Biber von zu Hause weg und suchen sich ein eigenes Revier. Die Jungtiere sind längere Zeit auf die Eltern angewiesen, da sie ihr Fell anfangs nicht selbst einfetten können. Meistens wollen die Jungen anfangs gar nicht ins Wasser gehen, da sie ohne das Fett klatschnass werden. Dann helfen die Mütter nach, in dem sie die Jungen einfach ins Wasser werfen. Bei Gefahr taucht der Biber mit einer Rückwärtsrolle ab und entfernt sich unter Wasser. Im Normalfall bleibt ein Biber meist nicht mehr als eine Minute unter Wasser. Er kann maximal bis zu 15 Minuten lang unter Wasser bleiben.

Nahrungserwerb

Der Biber fällt die Bäume, damit er an die nährstoffreichen Knospen kommt. Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn die grüne Vegetation im Winter nicht mehr vorhanden ist. Ein erwachsener Biber frisst im Winter am Tag etwa fünf Kilogramm Rinde. Die Verdauung der schwer verdaulichen Zellulose-Nahrung wird durch die Ausbildung eines langen Blinddarms unterstützt. Am liebsten frisst er Weiden und Pappeln. Im Sommer zählen auch andere Pflanzen wie Rohrkolben, Froschlöffel, Ampfer, Klee und sogar Mais oder Zuckerrüben zur Nahrung.

Gefährdung und Ökologie

Der Mensch war in der Vergangenheit der größte Feind des Bibers, der wegen des Bäumefällens lange Zeit als „Schädling“ verfolgt und abgeschossen wurde. Dies führte größtenteils zur Ausrottung des Bibers in Mitteleuropa, in der Schweiz war das schon im 19. Jahrhundert der Fall. Die ersten Wiederansiedlungen erfolgten – zuerst nicht ganz legal durch Umweltschützer – in den 1960er- und 1970er-Jahren. Seither haben sich die Biberbestände erholt. Alleine in der Schweiz leben heute ungefähr 5000 Tiere, in Deutschland sind es mehr als 40000, in Österreich über 9000. Der Biber ist in den deutschsprachigen Ländern eine vollständig geschützte Art. Zur Vermeidung von Schäden am Baumbestand muss ein Bibermanagement erfolgen: Zu den Maßnahmen zählen zum Beispiel die Umsiedlung von Familien oder das Umwickeln sensibler Bäumbestände mit Drahtnetzen. Zu den natürlichen Feinden zählen der Braunbär, der Luchs oder der Wolf. Fadenwürmer oder Saugwürmer können den Darm oder andere innere Organe befallen. Der Biberkäfer lebt im Biberfell, er schadet aber einem gesunden Biber kaum.

Der Biber als geschickter Baumeister kann ganze Landschaften umgestalten und Gewässer regulieren. Damit schafft er neue Lebensräume für Wasserpflanzen und Tierarten wie Amphibien oder Fische.

Artenvergleich

Der Kanadische Biber Castor canadensis Kuhl wird von manchen Autoren als eigenständige Art eingestuft, andere dagegen sehen die beiden Biber als Unterarten einer Art. Der Kanadische Biber lebt in Kanada und ist etwas größer als der Europäische Biber. Sein Verhalten unterscheidet sich nicht vom europäischen Verwandten.

Mögliche Arbeitsaufgaben

1. Beschrifte die Grafik „Der Biber“ mit den im Text (unter Merkmale) fettgedruckten Begriffen und male den Biber aus.

2. Beschreibe die jeweiligen Funktionen.

3. Nutzen sich die Nagezähne ab?

4a. Fertige eine Zeichnung einer Biberburg mit Umgebung an und beschrifte diese mit den Begriffen: Kessel, Eingang/Ausgang, Wohnkammer, Lüftungsschacht, Absatz, Nahrungsdepot, Damm.

4b. Alternative Aufgabe: Zeichne den Wasserstand in die Schwarzweiß-Grafik unten ein und beschrifte sie entsprechend.

5. Warum kann man im Winter manchmal Dampf über einer Biberburg sehen?

6. Bearbeite die Kopiervorlage mit dem Lückentext, den Spielen und Rätseln.

Film, Fotos, Grafiken und Kopiervorlagen