Beim Fressen benutzt die Weinbergschnecke ihre Zunge. Die Reibeplatte (Radula)

der Zunge ist mit kleinen Zähnchen aus Chitin übersäht.

Der Oberkiefer ist leicht verhornt. Die Schnecke kann die

Nahrungsteilchen ihren tausenden von Hornzähnchen auf der Zunge

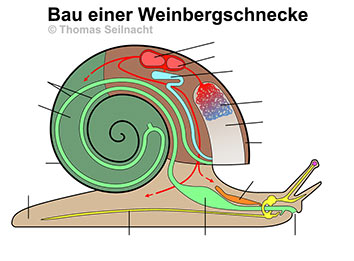

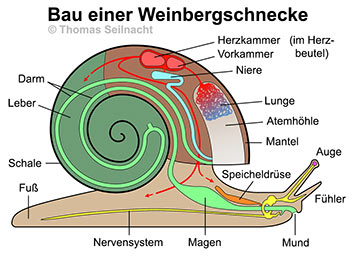

abraspeln, sie kann sie mit dem Oberkiefer zerteilen und im Mund zerkleinern. Zur Nahrung zählen Blätter und Stängel der Gräser und Kräuter. Die Speicheldrüse und die Mitteldarmdrüse, die auch „Leber“ genannt wird, geben die Verdauungssäfte dazu. Im Magen und Darm

wird die Nahrung verdaut. Die nicht verdaubaren, festen Nahrungsreste

gelangen als Kot in Form eines dunkelgrünen Fadens am After

zwischen Mantelrand und Fuß aus der Schnecke heraus.

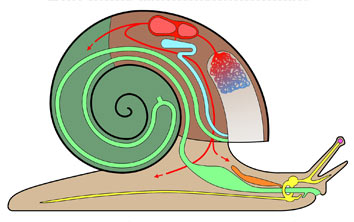

Das Atemorgan besteht aus feinsten Blutkapillaren. Es besitzt die Funktion einer einfachen „Lunge“ und befindet sich im hinteren Bereich der Atemhöhle. Die Luft wird über das Atemloch ausgetauscht. Aus dem Atemorgan gelangt das sauerstoffreiche Blut über die Lungenvene in die Vorkammer und dann in die Herzkammer. Beide Kammern liegen im Herzbeutel (Perikard), über den auch die Ausscheidung unverdauter, stickstoffhaltiger Stoffe in die Niere und den Harnleiter erfolgt. Der Blutkreislauf ist offen, das Blut gelangt über die Hauptschlagader (Aorta) in fein verteilte Arterien im ganzen Körper. Das mit Lymphflüssigkeit vermischte Blut kreist frei zwischen den Organen im Gewebe. Das kohlenstoffdioxidhaltige Blut wird durch kapillare Venen wieder angezapft und zur Lunge zurückgeführt. Das sauerstoffarme Blut der Schnecke ist farblos, es färbt sich mit zunehmendem Sauerstoffgehalt bläulich. Das Blut dient bei der Schnecke nicht nur dem Gas- und Nährstofftransport, es dient auch zur Festigung des Gewebes und bildet durch den bestehenden Flüssigkeitsdruck das Hydroskelett. Das Ein- und Ausstülpen der Fühler ist zum Beispiel ein hydraulischer Vorgang.

Die Schnecke besitzt ein überwiegend bauchseitig liegendes Nervensystem: Für die Weichtiere typisch sind paarige Cerebralganglien, die die Funktion eines Gehirns erfüllen. Sie sind über einen Schlundring mit den Pedalganglien und den Pleuralganglien verbunden. Die Nervenbahnen sind mit weiteren Ganglien im Schneckenkörper strickleiterartig vernetzt. Vom Cerebralganglion verlaufen die Nerven zu den Sinnesorganen. Die Pedalganglien übernehmen die Steuerung des Fußes, die Pleuralganglien sind für den Mantel zuständig.

Setzt man eine Weinbergschnecke auf eine Glasplatte, erkennt man von unten die Wellenbewegungen der Fußsohle, die sich von hinten nach vorne bewegen. Das Muster entsteht durch die gebildeten Querfalten: Die vom Untergrund angehobenen Teilabschnitte erscheinen aufgrund des Schattens dunkler. Durch das rhythmische Anheben und Senken dieser Teilabschnitte wird die Schnecke nach vorne geschoben. Der Schleim, der für die Fortbewegung benötigt wird, stammt aus Drüsen im Mundbereich.

Über den ganzen Schneckenkörper sind zahlreiche

schleimproduzierende Drüsen verteilt. Der Schleim verhindert das

Austrocknen, erleichtert das Vorwärtskommen – auch über

Hindernisse – und er verhindert Verletzungen durch angreifende Ameisen,

die gerne in das Atemloch eindringen. Der Schleim enthält

quellfähige Eiweiße, die Mucoproteine, die Wasser binden

können. Ohne den Schleim würde die Schnecke aufgrund ihrer

ungeschützten Haut vertrocknen. Sie kann sogar über ihren

runzligen Fußrücken bis zu einem Drittel ihres

Körpergewichts Wasser aufnehmen. Weinbergschnecken sind

hauptsächlich bei feuchter Witterung aktiv. Bei Trockenheit ziehen

sie sich in ihr Gehäuse zurück.

Im Winter gräbt sich die Weinbergschnecke zur Winterstarre tief im

lockeren Boden ein. Die Öffnung der Schale wird dann mit einer

Kalkplatte verschlossen. Weinbergschnecken sind Zwitter: Jedes Exemplar

bildet gleichzeitig Eizellen und Spermien aus. Ihr Genitalapparat

besitzt gleichzeitig männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Bei

der Paarung im Mai oder Juni schmiegen sich die Schnecken aneinander. Sie stechen sich

gegenseitig „Liebespfeile" aus Kalk in den Fuß. Die Liebespfeile

enthalten Hormone, die die Bewegung der Samenzellen in den

Geschlechtsorganen stimulieren. Danach erfolgt die eigentliche Begattung

mit den Spermien, in dem die beiden Genitalapparate beim Umschlingen

aufeinander platziert werden. Die vom Partner empfangenen Spermien

werden zunächst in einer Spermientasche aufbewahrt, bis die

Eizellen fruchtbar sind. Dies verhindert die Selbstbefruchtung. Bis zu

60 befruchtete Eier werden im Juli in ein Erdloch abgelegt. Die Jungtiere

schlüpfen nach 25 bis 26 Tagen. Ihre Schale ist anfangs noch

weich, bevor der Kalk gebildet wird. In dieser Zeit sind sie leichte

Beute für ihre Fressfeinde wie Ameisen oder andere räuberische

Insekten. Auch Kröten, Spechte, Maulwürfe und Igel fresen

gerne Schnecken. Die Jungen sind nach drei Jahren geschlechtsreif. Eine

Weinbergschnecke kann bis zu sechs Jahre alt werden.

Im Wald und in den Gärten kommen zahlreiche andere Schneckenarten vor. Am meisten bekantn ist die Familie der Schnirkelschnecken, zu der auch die Weinbergschnecke zählt. Die Gefleckte Schnirkelschnecke oder Baumschnecke Ariana arbustorum findet man in offenen Wäldern, an Biotopen und sogar im Gebirge. Zur Familie zählen auch die Bänderschnecken und die Gestreifte Weinbergschnecke Helix lucorum, die ursprünglich aus der Türkei stammt. Sie ist deutlich größer als die Weinbergschnecke und besitzt ein rotbraunes, gebändertes Gehäuse. Die Schnecken aus der Familie der Schließmundschnecken können ihr Gehäuse mit einem beweglichen Deckel verschließen.

Jedem Gärtner sind die Nacktschnecken bekannt. Bei ihnen ist das Gehäuse zurückgebildet. Der Vorteil besteht in der Einsparung von Energie, die sonst für den Bau des Gehäuses verbraucht würde. Durch das fehlende Gehäuse sind Nacktschnecken beweglicher und können auch längere Strecken wandern. Zur Abwehr von Fressfeinden produzieren einige Nacktschnecken ein übel riechendes oder toxisches Sekret im Schleim. Die rötliche Farbe soll Fressfeinde ebenfalls abschrecken. Besonders gefürchtet bei den Gärtnern ist die Spanische Wegschnecke Arion lusitanicus, die sich in Mitteleuropa eingebürgert hat und die einheimische, fast gleich aussehende Rote Wegschnecke Arion rufus im Kulturland immer mehr verdrängt. Die Nacktschnecken leben nur ein Jahr, sie paaren sich im Sommer und legen dann die Eier in den Boden. Die erwachsenen Tiere sterben im Herbst, im Frühling schlüpfen die Jungen aus ihren Eiern.

Arbeitsaufgaben zum Beobachten von Schnecken

-

Erstelle eine Zeichnung der Weinbergschnecke und beschrifte die äußerlichen Merkmale.

-

Nimm die Schnecke von der Unterlage und betrachte die Unterseite, wenn sie sich in das Gehäuse zurückgezogen hat. Setze die Schnecke wieder auf die Unterlage und beobachte was passiert.

-

Setze die Schnecke auf eine Glasplatte und beobachte sie von unten beim Kriechen.

-

Miss die Zeitdauer einer Welle und zähle die Wellen pro Minute. Berechne die Wegstrecke pro Welle.

-

Lass eine Schnecke über einen Bleistift kriechen und beobachte wie sie das anstellt.

-

Beobachte die Schnecke beim Fressen eines Salatblattes.

-

Nähere ein mit Senf bestrichenes Stäbchen (Schnecke nicht damit berühren!) und beobachte das Verhalten.

-

Wie verhält sich die Schnecke, wenn eine Taschenlampe eingeschaltet wird?

Weiteres Material

Film: Weinbergschnecke beim Kriechen

Schnecken im Wattenmeer

Schnecken in Seen und Teichen: Schlammschnecken, Tellerschnecken