Im Vorhofgang im Innenohr befindet sich eine bewegliche Flüssigkeit, die Ohrlymphe. Auf diese wird der Schall vom ovalen Fenster übertragen. An der Spitze der Schnecke (Cochlea) geht der Vorhofgang in den Paukengang über. Im Schneckengang befindet sich das Corti-Organ mit den Sinneszellen als Schnittstelle zwischen den mechanisch-akustischen Signalen und dem Hörnerv. Die Grundmembran gerät in Schwingung, die darauf sitzenden Sinneszellen oder Haarzellen drücken mit ihren Härchen gegen die Deckplatte, wodurch ein Nervenreiz erzeugt wird. Der Hörnerv leitet diese Reize zum Gehirn. Tiefe Töne werden im vorderen Teil der Schnecke registriert, höhere weiter hinten. Als Druckausgleich wirken das runde Fenster und die Eustachische Röhre, die eine Verbindung zum Nasenrachenraum darstellt. Aus diesem Grunde „knackst“ es im Ohr, wenn man gähnt. Neben der Schnecke befinden sich im Innenohr noch die drei Bogengänge. Diese wirken als Drehsinnesorgane und registrieren Bewegungen in drei räumliche Richtungen. Dadurch ist eine Gleichgewichtsorientierung möglich.

Das Richtungshören wird durch die unterschiedlichen Hörinformationen der beiden Ohren ermöglicht. Die Schallwellen der beiden Ohren kommen zu verschiedenen Zeitpunkten bei den Gehörsinneszellen an, so dass das Gehirn die Zeitdifferenzen verrechnet und die Richtung des Schalls bestimmt. Das Hören von hohen Tönen nimmt im Alter ab. Während junge Menschen noch ohne weiteres Frequenzen bis zu 17000 Hertz wahrnehmen können, hören ältere Menschen nur noch bis zu 11000 Hertz oder weniger. Das Phänomen kommt durch die Abnahme der Elastizität des Trommelfells im Alter zustande.

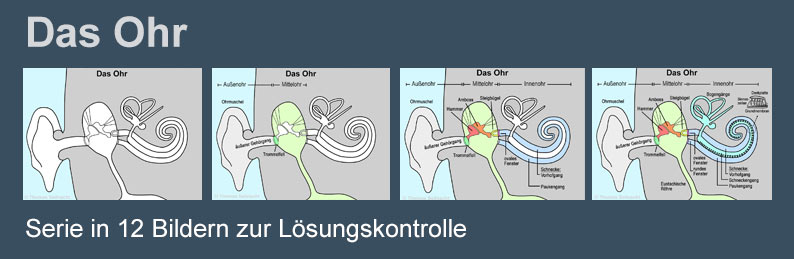

Serie starten

Serie starten

Lesetext zur Serie: doc docx pdf

Hinweise zu den Serienbildern: Den dazugehörenden Text kann man während der Vorführung selbst lesen oder mit einem Reader lesen lassen. Die 12 jpg-Bilder befinden sich im Unterordner „serie2“. Dort lassen sie sich auch direkt öffnen.

Weitere Infos zum Ohr

Testen der Hörgrenze

Statistische Zahlen

Heft Sinnesorgane