Der Braunbär hat das kräftigste Skelett aller Großbären. Auffällig ist der aus Muskeln gebildete bucklige Widerrist über den Schultern, die Ohren sind gut sichtbar. Das Fell des Europäischen Braunbärs ist meistens braun gefärbt, es kommen aber auch unterschiedliche Schattierungen vor. Bei Jungtieren erscheint manchmal ein helles Halsband im Fell. Der amerikanische Grizzlybär und der in Alaska beheimatete und außergewöhnlich große Kodiakbär stellen Unterarten des Braunbärs dar. Das Fell des Grizzlys erscheint eher grau (grizzly, engl. gräulich), aber auch schwarze Ausbildungen kommen vor. Das Gewicht der Braunbären variiert je nach Gegend sehr stark. So kommen an der Südküste Alaskas Kodiakbärenmännchen mit bis zu 780 Kilogramm vor. Die russischen und nordeuropäischen Braunbären wiegen im Schnitt nur 200 bis 300 Kilogramm, während manche Exemplare in Südeuropa und in den Alpen sogar weniger als 100 Kilogramm wiegen.

Typisch für einen Bären sind der unauffällige Stummelschwanz und die vier Pranken, die alle mit fünf Zehen und mit bis zu acht Zentimeter langen Krallen besetzt sind. Diese kann der Bär im Vergleich zu den Katzen nicht einziehen. Der Sohlengänger setzt beim Aufsetzen seinen Fuß mit der ganzen Sohle auf. Die Ballen sind gut beharrt. Das Gebiss der Bären ist mit 42 Zähnen ausgestattet (Gebissformel 3/3, 1/1, 4/4, 2/3). Die zu Reißzähnen umgebildeten Eckzähne können bis zu sieben Zentimeter Länge erreichen. Der Seh- und Gehörsinn ist beim Braunbären nicht so gut ausgebildet, dafür hat er einen hervorragenden Geruchssinn. Er kann seine Beute auf mehrere Kilometer Entfernung riechen. Braunbären bewegen sich schwerfällig im Passgang vorwärts. Diese Fortbewegungsart zeichnet sich durch eine abwechselnde Bewegung der jeweils rechten und linken Beine aus. Braunbären können sehr schnell laufen und erreichen dabei bis zu 50 Stundenkilometer. Auch das Schwimmen stellt kein Problem dar. Junge Bären klettern gerne auf Bäumen herum, für erwachsene Tiere ist das Klettern aufgrund des Gewichts eher problematisch.

Lebensweise

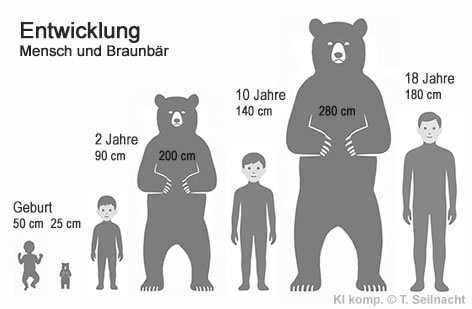

Ein Männchen paart sich im Frühsommer mit mehreren Weibchen. Nach der Befruchtung verbleibt die befruchtete Eizelle für bis zu fünf Monate in der Gebärmutter des Weibchens. Erst mit dem Beginn der Winterruhe nistet sich die Eizelle ein, und die eigentliche Tragezeit beginnt. Vor dem Winter frisst der Braunbär eine Fettreserve an. Dann begibt er sich in eine Höhle und verbringt dort die Winterruhe. Während dieser Zeit – von Januar bis März – wirft die trächtige Bärin zwei oder drei Jungtiere, die sie selbst aufzieht und energisch bewacht. Die Mutter verhält sich in dieser Zeit sehr aggressiv, eine Begegnung mit ihr kann tödlich enden, auch männliche Bären werden bei einer Annäherung sofort angegriffen. Ein Grund für dieses aggressive Verteidigungsverhalten ist darin zu sehen, dass ein Bärenjunges anfangs nackt und blind ist. Mit einer Länge von nur 25 Zentimeter und einem Gewicht von ungefähr 350 Gramm ist es deutlich kleiner und leichter als ein menschliches Baby nach der Geburt. Die jungen Bären werden fünf Monate lang gesäugt. Schon nach zwei Jahren erreichen sie (aufgerichtet) eine Höhe von zwei Meter und ein Gewicht von mehr als 100 Kilogramm. Die Mutter ist nach zwei bis vier Jahren wieder empfängnisbereit, solange dürfen die Jungen bei ihr bleiben, erst dann werden sie verjagt. Ein erwachsener Braunbär erreicht im zehnten Lebensjahr eine Höhe von bis zu 2,8 Meter, wenn er sich auf die Hinterbeine stellt. In freier Wildbahn kann er bis zu 25 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar noch älter.

Nahrungserwerb

Die Ernährungsgewohnheiten des Braunbären sind sehr vielfältig. Er plündert Kartoffelfelder, räubert in Bienennester nach Honig, er macht Jagd auf Vogelnester oder fischt in den Flüssen nach Lachs. Die pflanzliche Nahrung besteht aus Gräsern, Wurzeln oder Früchte, auch Pilze werden gerne gefressen. Mit seiner Nase durchwühlt der Braunbär den Boden und erschnüffelt Leckerbissen wie Eicheln oder Nüsse. Häufig werden auch Steine umgedreht, um dort nach Insekten oder deren Larven zu suchen. Auch zahlreiche Nagetiere wie Ziesel, Alpenmurmeltier oder Wühlmaus werden gefressen. Die Grizzlybären in den Rocky Mountains jagen sogar nach größeren Säugetieren wie Elch, Rentier oder Bison. Ein Braunbär verbringt bis zu 16 Stunden pro Tag mit dem Fressen.

Gefährdung

Das größte Landraubtier der Erde war einst über ganz Europa verbreitet. Heute findet man Braunbären noch vereinzelt in den Alpen, den Karpaten, den Abruzzen, in Skandinavien, in Russland und in Asien, in Alaska und in Nordamerika. Die Bären wurden in ihren ursprünglichen Lebensräumen in den deutschsprachigen Ländern vor allem durch Bejagung und Zerstörung des Lebensraumes durch den Menschen ausgerottet. Am Ende des 20. Jahrhunderts siedelte man wieder Braunbären in den Österreichischen Alpen an. Einzelne Bären wanderten aus den italienischen Beständen bis über die Alpen. Trotz allen Bemühungen gelingt eine Wiederansiedlung nur schwierig. Ein Problem stellen die Bären dar, wenn sie beginnen, nach menschlichen Abfällen zu suchen. Es erscheint fraglich, ob es gerechtfertigt ist, einen solchen „Problembär“ abzuschießen. Normalerweise scheut der Braunbär in freier Wildbahn den Menschen, daher geht er meistens in der Nacht auf Nahrungssuche.

Fotos und Grafiken zum Braunbär